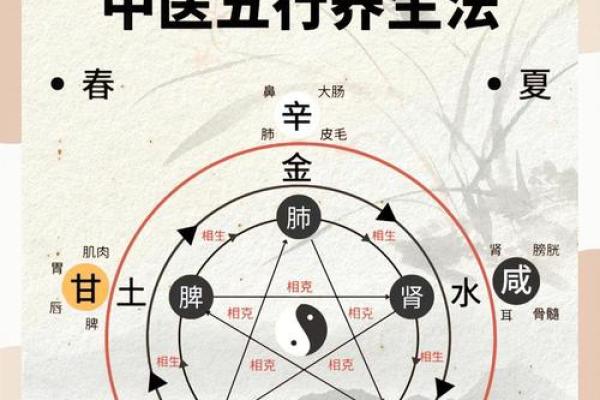

五行,作为中国传统文化中的一种哲学思想,不仅在古代哲学、风水等领域有着广泛的应用,而且在中医学中也扮演着重要的角色。中医通过五行相生相克的理论,指导着疾病的诊断和治疗。那么,五行相生相克在中医中的实践有哪些具体体现呢?

我们来看看五行相生。五行相生是指木生火,火生土,土生金,金生水,水生木的循环关系。这种关系在中医中的应用主要体现在以下几个方面:

1. 针对五脏的调理

中医认为,五脏(心、肝、脾、肺、肾)与五行相对应,五脏的生理功能和病理变化都受到五行相生规律的影响。例如,心属火,火生土,土属脾,因此心火旺盛可以推动脾土的功能,反之,脾土虚弱也会影响心火。

2. 药物配伍

在中药配伍中,医生会根据五行相生的原理,选择具有相生关系的药物进行组合。比如,使用具有滋阴作用的药物来滋养心火,从而调和心脾之间的关系。

接下来,我们来看看五行相克。五行相克是指木克土,土克水,水克火,火克金,金克木的循环关系。这种关系在中医中的应用同样具有重要意义:

1. 调整脏腑功能

在中医理论中,五脏之间存在相克关系,如肝木克脾土。当肝木过旺,可能导致脾土虚弱,进而影响消化吸收功能。因此,中医治疗时,会通过调整肝木,以达到平衡五脏的目的。

2. 针对疾病的治疗

五行相克在疾病治疗中的应用尤为明显。例如,对于心火过旺引起的失眠多梦,中医会采用清心火、滋阴的方法,以水克火,达到平衡阴阳的效果。

五行相生相克在中医中的实践,为中医诊断和治疗提供了理论依据。通过运用五行理论,医生可以更全面地了解患者的身体状况,制定出更为精准的治疗方案。当然,在实际应用中,医生还会结合患者的具体症状、体质等因素,灵活运用五行理论,以达到最佳的治疗效果。

在中医的实践中,五行相生相克的理论不仅是一种理论指导,更是一种实践智慧。它不仅帮助我们认识人体内部五脏之间的相互关系,还指导我们在日常生活中如何通过饮食、起居等调节,保持身体健康。正是这种独特的理论体系,使得中医成为一门博大精深的医学科学。