从十二地支看方位:传统文化中的空间智慧

在中国传统文化中,方位不仅仅是指物理空间的位置,它与天象、地理、人体乃至宇宙的规律密切相连。十二地支作为中国古代文化中的重要元素之一,不仅被用于记时记日,还与方位、五行、阴阳等学说紧密相联。通过分析地支与方位的关系,我们能够窥探到中国古人如何通过天地自然的变化来指导人类的生活,尤其是在风水学、建筑布局以及日常生活中的应用。这篇文章将详细介绍从十二地支看方位的传统文化智慧,帮助读者更好地理解这一古老的空间哲学。

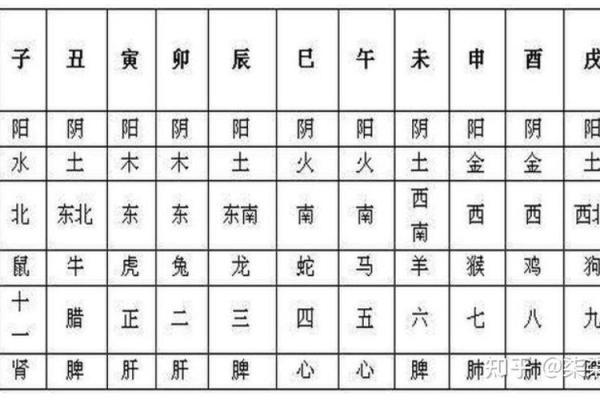

十二地支与方位的对应关系

在中国传统的阴阳五行学说中,地支不仅代表了时间的周期,还与自然界的方位密切相关。地支的方位分布按照地球的东南西北四个基本方位延伸,并通过五行的相生相克关系,形成了独特的空间智慧。具体来说,十二地支对应的方位大致为:

- 子(北):位于北方,代表寒冷、黑暗,属水,主导着夜晚的能量。

- 丑(东北):东北方位代表着冬季末期的寒气,属土,象征着渐变的力量。

- 寅(东):位于东方,代表春天的开始,属木,是一切生命复苏的源泉。

- 卯(东南):东南方位象征春天的旺盛,属木,朝气蓬勃,生气勃勃。

- 辰(中央):中央是重要的枢纽,代表着稳定和平衡,属土,是地支的“核心”方位。

- 巳(南):位于南方,代表夏季的高温,属火,主宰白天的光辉。

- 午(西南):西南方位象征着夏末,属火,是太阳的强盛。

- 未(西):位于西方,代表秋季的到来,属土,气候逐渐转凉。

- 申(西北):西北方位象征着秋天的丰收,属金,日光逐渐减弱。

- 酉(西):西方代表秋季的成熟,属金,黄昏的时刻,象征着终结。

- 戌(西北):西北方位与酉同属金,秋天末期,气候变冷,金属力量渐强。

- 亥(北):北方再次回到冬季,属水,夜深的静默。

这些方位不仅在风水学中具有深远的影响,在古代建筑、日常生活的安排中也体现出对自然规律的尊重与理解。

地支方位的文化应用

从古代的宫殿布局到民居风水,再到帝王朝贡的方位选择,地支与方位的关系贯穿了中国古代社会的各个层面。在风水学中,方位的选择往往根据地支来安排,以确保居住环境的和谐与安宁。比如,古代的宫殿往往根据“乾坤”两极的定位原则进行布局,正北为“子”位,代表寒冷、阴气;而“卯”位对应东方,寓意春天的生机与活力。

在建筑布局中,正南方(“巳”位)往往是阳光最为充沛的地方,适合用来作为大门或主厅的位置,象征着阳光普照与吉运。而偏北的“子”位则往往选择作为储藏室或不常使用的区域,这样的布局不仅能避免寒冷和阴气,也符合五行的平衡原则。

另外,地支方位在传统节令的划分中也具有重要作用。例如,春天的“寅卯”木气旺盛,适宜开辟新的事业或做新的尝试;而秋天的“申酉”金气渐旺,适合收获与结束。这些自然规律与方位的选择在古人的生活智慧中起到了重要的指引作用。

现代应用中的地支方位

尽管现代社会的发展让我们离开了许多传统的居住习惯和建筑风水,但地支与方位的理论依然对现代生活产生着影响。在一些现代家居设计中,依然可以看到传统风水的影子。比如在一些高档住宅区,设计师往往会根据地支方位来选择大门的开设方向、窗户的位置以及房间的布局,以期达到最大程度的气场调节。

在日常生活中,地支方位理论也常常用于选择吉日良辰。无论是结婚、搬家还是开业,传统文化中都会参考当天的地支与方位,结合五行八字来选定最有利的时间和方位。这种做法在很多家庭中依然受到青睐,成为生活中不可忽视的一部分。

地支方位与个人命理的关联

地支与方位的关系不仅仅局限于宏观的自然环境和空间布局,它还与个人的命理息息相关。在传统的八字命理中,地支的方位可以影响一个人的运势。例如,某个命主的八字中,如果“午”位(南方火气)过强,可能会导致其性格急躁、易怒,因此在家居布置时就应避免火气过重的区域;如果“亥”位(水气)过弱,可能会影响健康,尤其是肾脏等部位的健康状况,在此时的方位选择上也需格外注意。

通过深入理解地支与方位的关系,我们可以看出,传统文化中蕴含着丰富的空间智慧,这种智慧不仅仅体现在建筑布局、家居风水中,更涉及到人类与自然之间的和谐共处。地支与方位的理论,通过细致的观察和长期的经验积累,已经成为了中国文化中不可忽视的一部分,深刻影响着我们的生活、工作乃至命运。